(मनोज इष्टवाल)

कालजयी रचना व गीतों के साथ संगीत की विविधताओं में सम्पूर्ण उत्तराखंड परिदृश्य होना, कोई सरल काम नहीं है। एक सदी से लेकर दूसरी सदी तक उन रचनाओं या उन गीतों का श्रवण व हर जुबान पर आ मचलना किसी लोक से कम नहीं है। और….जब यही गीत एक सदी से दूसरी सदी तक अपना सफर तय कर लेते हैं व उन्हें कोई भी लोक संस्कृति, लोक समाज यथावत याद रखकर गुनगुनाता है तब वही गीत लोकगीतों की श्रृंखला में शामिल होते हैं व वह गायक लोकगायक के रूप में तथा वे सभी गीत रचनाएं कालजयी कहलाती हैं।

सदियों का अगर इतिहास खंगालने की बात हो तो लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के नाम यह अनूठा रिकॉर्ड बन गया है क्योंकि उनकी रचनाओं पर गढवाली, हिंदी व अब अंग्रेजी में एक दर्जन के लगभग किताबें प्रकाशित हुई हैं। सदियों का अगर इतिहास पलटकर देखा जाय तो गढवाली गीत, काव्य में कई रचनाकार शामिल हुए हैं लेकिन वे गीतकार के साथ-साथ गायक व संगीतकार भी हुए हों? यह आजतक प्रकाश में नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस से पूर्व किसी व्यक्ति/कवि/रचनाकार/गीतकार/ गायक के गढवाली-कुमाऊंनी गीतों का पूर्व में वैश्वीकरण हुआ हो यह सम्भव नहीं है।

गढ़वाल राज्य शासन के काल में राजा सुदर्शनशाह, राजदरबार के राजकवि मौलाराम तुंवर, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, हर्षपुरी, हरिकृष्ण दुर्गादत्ति, लीलानन्द नौटियाल, सत्यनारायण रतूड़ी, आत्माराम गैरोला, हिंदी साहित्य में प्रथम डीलिट डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, सुमित्रानंदन पंत, चंद्रकुंवर बर्त्वाल, स्किन बॉन्ड, अबोधबन्धु बहुगुणा, लोककवि गुमानी भगवती प्रसाद पांथरी, चारु चन्द पांडे, गिरधारी लाल “कंकाल”, कन्हैयालाल डंडरियाल, भजन सिंह “सिंह”,भगवती प्रसाद निर्मोही, श्रीकृष्ण पांडे, रामशंकर घिल्डियाल “पहाड़ी, सदानंद जखमोला, गुनानन्द पथिक, स्वरूप डौण्डियाल, लीलाधर जगूड़ी, शैलेश मटियानी, गिरीश तिवारी “गिर्दा”, पार्थ सारथी डबराल, राजेंद्र धस्माना, मोहन थपलियाल, शिवदत्त सती, गौरा पंत “शिवानी”, इलाचन्द्र जोशी, गोविंद चातक, हरिदत्त भट्ट “शैलेश”, शेर सिंह बिष्ट “अनपढ़”, चारु चन्द चंदोला, मोहन लाल श्रीमन, दयाशंकर भट्ट विद्रोही, अनुसूया प्रसाद डुकलान, उमाशंकर ‘सतीश’, मंगला प्रसाद नौटियाल, रत्नाम्बर चंदोला, महावीर रवांल्टा, गम्भीर सिंह पाटनी, चारु चन्द पांडे, गौरीदत्त पांडे “गौर्दा”, तारा दत्त पांडे, जयंती पंत, बल्ली सिंह चीमा, नन्द किशोर हटवाल, वीणापाणी जोशी, डॉ. गंगाप्रसाद ‘बिमल’, वीना बेंजवाल इत्यादि ऐसे सैकड़ों हिंदी साहित्य , कुमाउनी व गढवाली, अंग्रेजी साहित्य के कवि व गीतकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम से या फिर पराये मुखारविंद अपनी लेखनी में ढालकर पुस्तक के रूप में हमारे सामने रखे हैं जिन में गढवाल व कुमाऊं के हर परिवेश की बात की गई है। वर्तमान में भी दर्जनों ऐसे रचनाकार सतत रचनाधर्मिता से जुड़कर कार्य कर रहे हैं।

यह सब कवि लेखकों के नाम यहां इसलिए जोड़कर भी देखे जाने चाहिए कि इन सबके मध्य लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की गीत रचनाएं कहाँ तक टिकती हैं। यह भी नहीं है कि लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के अपने गीतों में सिर्फ अपनी ही रचनाएं गाई हों, उन्होंने मूर्धन्य गढवाली कवि कन्हैयालाल डंडरियाल से लेकर वर्तमान तक के कई गीतकारों की रचनाओं को क्षणिक सुधार देकर फिल्मों में उन्हें उचित पारिश्रमिक लेकर गाया है।

गढवाली भाषा के दौर की पहली गढवाली लिखित रचना 1750 की मानी जाती है व पहले कवि गढराजवंश के राजा सुदर्शनशाह माने जाते हैं जिन्होंने 1815 से लेकर 1855 तक कई काव्य रचनाएं गढवाली भाषा के दौर में की। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश काल व फिर स्वतंत्र भारत में गढवाली भाषा पराजित होकर बोली में जानी जाने लगी लेकिन बोली में परिवर्तित होते ही इसमें रचनाकारों का तांता लग गया और बहुत सारी पुस्तकें गढवाली भाषा में लिखी जाने लगी। यह तो है एक संक्षिप्त सा इतिहास । अब आते हैं उत्तराखंड के नामी गीतकारों, गायकों पर ..!

लोकगायक जीत सिंह नेगी, लोकगायक चन्द्र सिंह राही, लोकगायिका कबूतरी देवी, पद्मश्री बसंती बिष्ट, लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, लोकगायक हीरा सिंह राणा इत्यादि को लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के समतुल्य माना जाता है, लेकिन इनमें से मात्र एक ही गायक ऐसे गिने जाते हैं जिन्होंने लोक को सम्पूर्णता दी है और वह है लोकगायक जीत सिंह नेगी। जिनके गीत व स्वयं लिखी नृत्य नाटिकाएं आज भी कालजयी कहलाती हैं। लोकगायक चन्द्र सिंह राही, लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी, लोकगायिका कबूतरी देवी व पद्मश्री बसन्ती बिष्ट की अगर तुलना करें तो लोकगायिका कबूतरी देवी ने अपनी रचानाएँ कहें या शब्दों को कहें, ठेठ लोक समाज के विन्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। बाकी सभी लोकगायक मूलरूप से अपनी की हुई रचनाओं से नहीं बल्कि लोक समाज में पूर्व से प्रचलित लोकगीतों को गकर सुप्रसिद्ध हुए हैं। जिनमें गोपाल बाबू गोस्वामी को उठाकर देखेंगे तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं लोकसमाज की गाई हैं वे सुपरहिट व कालजयी रही लेकिन जैसे ही वे अपनी रचनाधर्मिता पर आए वे सफल नहीं रहे। पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने लोक को भरपूर उठाया लेकिन उन्हें जागर सम्राट कहने में ही रुचि दिखाई और आखिर दिखाए भी क्यों नहीं! उन्होंने ढोल के साथ अनवरत सदियों से चल रहे जागरों को हम सबके समक्ष उजागर किया हैं। वहीं दूसरी ओर पद्मश्री बसंती बिष्ट द्वारा गायी गई जागरें गढ़वाल-कुमाऊं के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं व उनकी बोलि में गढ़-कुमाऊं के यानि दुशान्त क्षेत्र परिवेश की झलक होने से वे सर्वमान्य हों इस पर संशय बरकरार है। इसमें चन्द्र सिंह राही मात्र ऐसे लोकगायक कहे जा सकते हैं जिनकी अपनी कोई व्यक्तिगत रचना भी निर्विवाद रूप से लोक की रचना लगती है। हीरा सिंह राणा के एक आध अपनी रचना व बाकी लोकरचनाएँ उन्हें भी लोकगायक की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं। वर्तमान परिवेश में दो गीत गाकर मंच संचालक हर गायक/गायिका को लोकगायक/लोकगायिका कहकर सुनने समझने वालों को शर्मिंदा कर देता है क्योंकि वह स्वयं नहीं जानते कि लोक की परिभाषा क्या होती है।

लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी को कई विदूषक या समीक्षक लोकगायक मानते हुए हिचकिचाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लोकसमाज में व्याप्त रचनाएं नहीं बल्कि अपनी रचनाएं ही गायी हैं फिर वे लोक के कहाँ से हुए। “रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो, सुमिरो कृष्ण कन्हाई, औरि सुमिरो गुरुअभिनाशी को, सुमिरो शारदा माई”….क्या यह रचना लोक की नहीं है। ऐसी ही दर्जनों रचनाएं हैं जो नरेंद्र सिंह नेगी को लोकगायक बनाती हैं। विगत सदी से जो लोकसमाज के ताने-बानों पर लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की रचनाएं कालजयी बनकर 100 साल के व्यक्ति से लेकर बचपन के नौनिहालों के बीच खूब गायी व सुनी जा रही हैं , आखिर उन सम सामायिक व लोकसंस्कृति, लोकसमाज, प्रकृति विन्यास की रचनाओं को आप क्या कहेंगे। एक सदी से दूसरी सदी तक अजर अमर अब उनकी खुद की रचनाएं लोक में शामिल समझी जा सकती हैं।

अब आते हैं मुख्य बिंदु पर…! क्या आज तक उत्तराखंड के किसी लेखक, गायक, गीतकार, संगीतकार की जीवनी, कृतित्व पर कोई दो किताबें प्रकाशित हुई हैं। थीसिस तो किसी भी एक की जीवनी पर लिखी गयी हो सकती है लेकिन क्या किसी के कृतित्व पर तीन भाषाओं में किताबें लिखी गयी हैं? क्या किसी के एक गीत पर आजतक पूरा ग्रन्थ लिखा गया है? तो प्रश्न का सीधा सा जबाब है-हां, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है – नरेंद्र सिंह नेगी।

लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले ऐसे कालजयी रचनाकार, संगीतकार हैं, जिन पर अभी तक एक दर्जन के लगभग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जिनमें खुचकंडी (धाद प्रकाशन/बिन्सर प्रकाशन सन 1999/2009) गान्यूं की गंगा स्याणीयूं को समोदर (धाद प्रकाशन 1999), अक्षत (गढ़ कला मंच/बिन्सर प्रकाशन सन 2000), सोलह आखर अर आसिर वचन, मुट्ठ बोटिकि रख (पहाड़ प्रकाशन सन 2002), तेरी खुद तेरु ख़्याल (हिमालयन फिल्म्स) नेगी जी के गीतों की 40 साल की गीतजात्रा (डीपीएमआई), नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में जन सरोकार (हिमवती नन्दन केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा/बिन्सर प्रकाशन), गाथा एक गीत की (मनु पंवार), सुन मेरे बन्धु (वेद विलास उनियाल), अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मैलोडी (दीपक बिजल्वाण/समय साक्ष्य प्रकाशन) इत्यादि प्रमुख हैं।

समीक्षा तो लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की हर पुस्तक पर होनी चाहिये लेकिन इसका अलग-अलग दौर तय हो। फिलहाल नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा लिखे व गाये गीत “नौछमी नारैण” की बात करते हैं जिसने राजनीति के धुरंधर नारायणदत्त तिवारी की कुर्सी ही नहीं हिलाई बल्कि पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया और एक ऐसे राजनेता का भविष्य चौपट हो गया जिसे प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार कहा जा रहा था। इस गीत के बोलों की शक्ति देखिये कि एक गीत ने नारायण दत्त तिवारी को दुबारा उभरने का मौका नहीं दिया। लोकगायक नेगी ने हर बार इस गीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुयर यही कहा कि उनकी नारायण दत्त तिवारी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, उनका लक्ष्य उस दूषित राजनीति पर प्रहार था जिसकर आभामण्डल के तले कई अनैतिक कार्य हो रहे थे, जिसमें उस छोटे से प्रदेश के ऊपर 250 से अधिक लाल बत्ती धारक लादकर मटियामेट करना शामिल है।

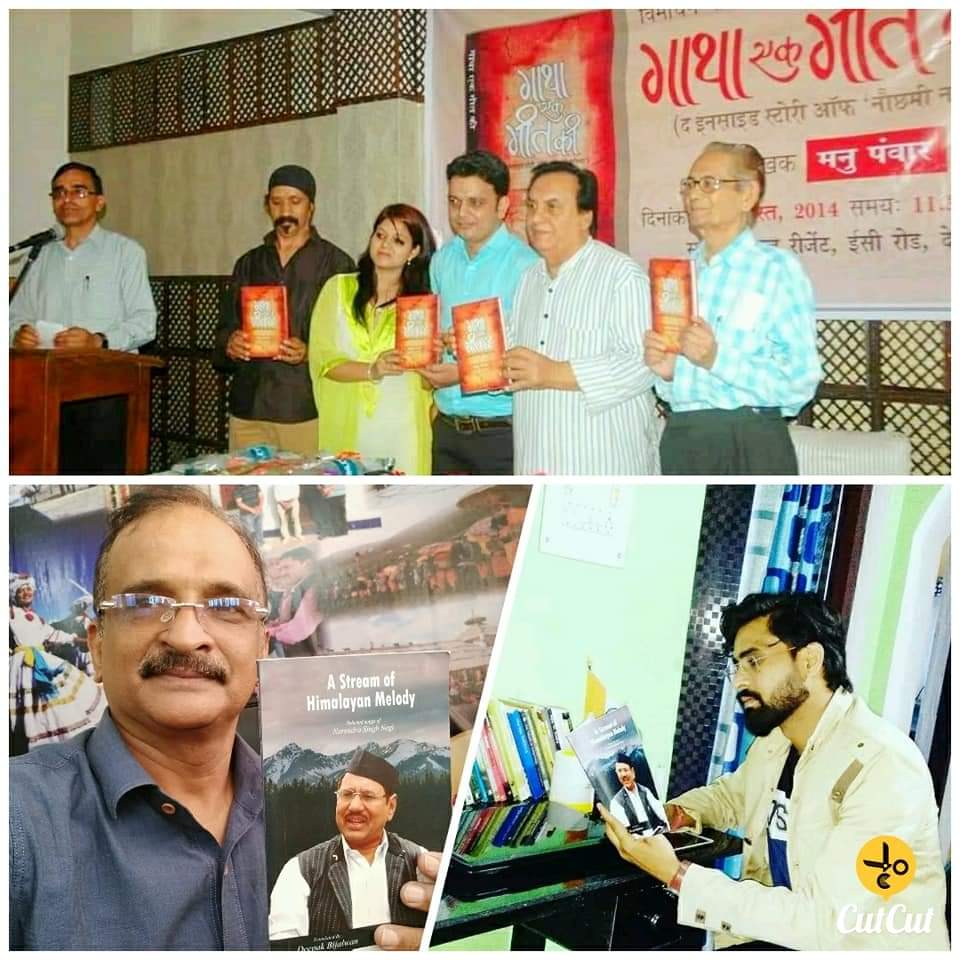

मनु पंवार ने इसी गीत को पुस्तक का रूप देकर एक शोध परक पुस्तक “गाथा एक गीत की” (इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछमी नारायण) लिख डाली। यह पुस्तक उत्तराखंडी लोकसमाज व लोकसंस्कृति के सन्दर्भों को उजागर ही नहीं करती बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके असर का भी ज्ञान दिलाती है।

हाल ही के दिनों में हिमवती नन्दन केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग द्वारा “नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में जन सरोकार” नामक पुस्तक विनसर पब्लिकेशन से प्रकाशित की गई जिस में नेगी के कृतित्व, गीतों व व्यक्तित्व पर बेहद शानदार कार्य किया गया है। यह पुस्तक प्रो. एसएस रावत, डॉ. नन्द किशोर हटवाल व गणेश खुगशाल ‘गणी’ द्वारा सम्पादित है। इस पुस्तक से आपको यह जानकर हैरत होगी कि

हिमवती नन्दन गढ़वाल/केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा लोकगीतों/लोकसाहित्य बिषय पर वर्तमान तक 36 शोध-पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, जिनमें हर शोध पत्र में लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी का जिक्र आता है। यही नहीं विश्वविद्यालय पूर्व में 11 से 13 मार्च 2013 में लोकगीतों में जनसरोकार , नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में जनसरोकार व उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा राजनीतिक पक्षों को लेकर विचार-विमर्श व मंथन कार्यशाला का आयोजन कर चुका है जिसमें 27 बुद्धिजीवियों ने नरेंद्र सिंह नेगी के रचना संसार पर प्रकाश डाला है। पुनः 11 सितम्बर 2013 को पौड़ी में विश्वविद्यालय के प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग, फिर 15 मार्च 1014 व जनवरी 2016 में इसी विषयक पर कार्यशालाएं आयोजित हुई जिसके पश्चात विश्वविद्यालय प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग द्वारा चयनित सम्पादक मंडल ने 40 लेखों की डाटा प्रोसेसिंग, लोकसंस्कृति पर आधारित साहित्य निर्माण पर 53 लेखकों की टिप्पनियों को शानदार पुस्तक का रूप दिया, जिसमें16 प्रोफेसर , सहायक प्रोफेसर, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, 12 शिक्षक, पत्रकार, शोधार्थी, रंगकर्मी, चित्रकार, समाज विज्ञानी व राजकीय सेवाओं पर सेवा प्रदान करने वाले बुद्धिजीवियों की टिप्पणियां शामिल हैं। पुस्तज को 06 खंडों में विभाजित किया गया है। जिसमें राजनीतिक चेतना, राजनैतिक सामाजिक चेतना, स्त्री-विमर्श, प्रकृति पर्यावरण, पलायन प्रवर्जन/विस्थापन और विविध शामिल है।

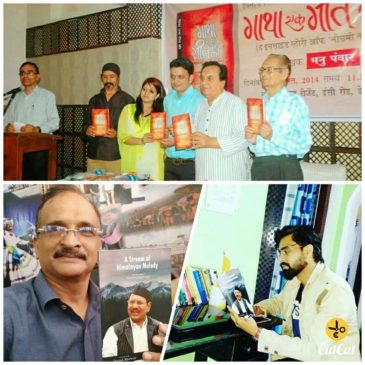

समय साक्ष्य प्रकाशन द्वारा लेखक दीपक बिजल्वाण के माध्यम से एक ऐसी पुस्तक वर्तमान में बाजार में उतारी गई है जिसमें लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के 40 चुनिंदा गीतों को गढवाली से अंग्रेजी भाषा में गीतशैली में ही रूपांतरित किया गया है। इन गीतों को 10-10 गीतों के हिसाब से चार खंडों में बांटा गया है। जिनमें प्रथम खंड “Songs of Reminiscences”, दूसरा खंड “Songs of Eco-Prescience” तीसरा खंड “Songs of love, affection and romance” चौथा व अंतिम खंड Miscellaneous songs” है। चौथे खंड में नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा रचित दो कविताएं हैं। पुस्तक के 114- 115 पृष्ठ पर अंकित नरेंद्र सिंह नेगी की गीत-कविता उनके द्वारा मैक्स हॉस्पिटल में तब लिखी गयी थी जब वे जिंदगी व मौत से जूझते हुए मौत के मुंह से बचकर निकले थे। कविता के शब्द हैं-

ज्यूँरा का हत्त बटी छुट्यूं छौंमी, साबुत दिखेणु छौं भित्र कखि टुट्यूँ छौंमी। इन शब्दों को इस किताब में कुछ इस तरह गीत तरह अंग्रेजी शब्दों में कविता भाव देते हुए दीपक बिजल्वाण लिखते हैं- “I’m back from the clutches of death, You may think I am fine from outside, But I’m broken inside.

“A Stream of Himalayan Melody” नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 पर दीपक ने नेगी जी का गीत ” मेरा औण से हर्ष हो कै त व्हे ल्यो, न हो मेरा जाणा कु दुःख कै न हो। मेरा सुख म हैंसणाकु न्यूतो सबूकु, मेरा दुख मा रुणाकु हक कै न हो।” कुुुछ ऐसे परिभाषित किया है – (If my presence brings joy let it be, But I wish nobody to be melancholic at my departure. All are invited to partake in my happiness, But I wish nobody to be a part of my dark days.” सच कहूँ तो लोकगायक नरेेंद्र सिंह नेगी के शब्दों के पीडा को दीपक बिजल्वाण द्वारा यथासम्भव कोशिश की हुई है कि वही रूप रंग दे सके जो अंतर्मन को छू ले।

समय साक्ष्य प्रकाशन की इस पुस्तक में कुल 118 पेज हैं। जिन गीतों का दीपक बिजल्वाण ने अंग्रेजीकरण किया है, पूरी उम्मीद की जा सकती है कि देर सबेर इंग्लिश सांग्स गाने वाले गायक इस पुस्तक पर बेहद रुचि दिखाएंगे व इन कालजयी रचनाओं को अंतरराष्ट्रीय फ़लक तक ले जाएंगे।

दीपक बिजल्वाण द्वारा 2017 से लेकर वर्तमान तक इस पुस्तक पर विलक्षण काम किया गया है। इस से यह पुस्तक न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाएगी बल्कि संगीतकार व गायक इन कालजयी रचनाओं को अपने संगीत व स्वर में ढालेंगे ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है। लेखक दीपक बिजल्वाण की इस पुस्तक “A Stream of Himalayan Melody” पर उन्हें स्वयं लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी, डॉ. डी आर पुरोहित, प्रोफेसर सम्पूर्ण सिंह रावत, पार्थसारथी थपलियाल, डॉ. नन्द किशोर हटवाल, डॉ. सतीश कालेश्वरी, गणेश खुगशाल ‘गणी’ , अनिल बिष्ट, मनु पंवार इत्यादि द्वारा एक लाइव बेबनार के माध्यम से शुभकामनाएं दी गयी।

बहरहाल मेरे हिसाब से लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीत उत्तराखंड के लोकसमाज व लोकसंस्कृति के मध्य रसखान, कबीर व रहीम के दोहों से कम नहीं हैं क्योंकि उन्होंने भी समाज को दशा दिशा देने व आदर्श बनाये रखने के लिए दोहे रचे थे जो आज भी हमारे बीच जीवंत हैं। ठीक वैसे ही लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीत हैं जो एक सदी से दूसरी सदी तक पहुंचने के बाद नौनिहाल, जवान व बुजुर्ग की जुबान पर हर हमेशा रहते हैं। सच कहूं तो यही गीत आगे चलकर लोक पर परिवर्तित होकर लोकगीत कहलायेंगे।