(मनोज इष्टवाल)

जब भी महामारी आती है तब सबसे पहले मानव संवेदनाएं मरती हैं। आज कोरोना महामारी के दौर में भी अपने उस सगे की लाश लेने कोई अस्पताल नहीं पहुंचा जिसने उनके भविष्य को सँवारने के लिए जिंदगी खफा दी। पंचम सिंह हो या धन सिंह या फिर प्रेम हो या जवाहर…! रामप्यारी हो या प्राणप्यारी सब के सब जब बेमौत कोरोना की भेंट चढ़े तो उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई परिजन नहीं आया। शुक्र है कि यह स्वतंत्र देश की सरकार है इसलिए इसके आपदा तंत्र ने दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली। उत्तराखण्ड में तो ज्यादात्तर लाशों का एसडीआरएफ के जवानों ने अंतिम संस्कार किया फिर भी हर कोई सरकारी विफलताओं को कोसता रहा।

(फ़ाइल फोटो)

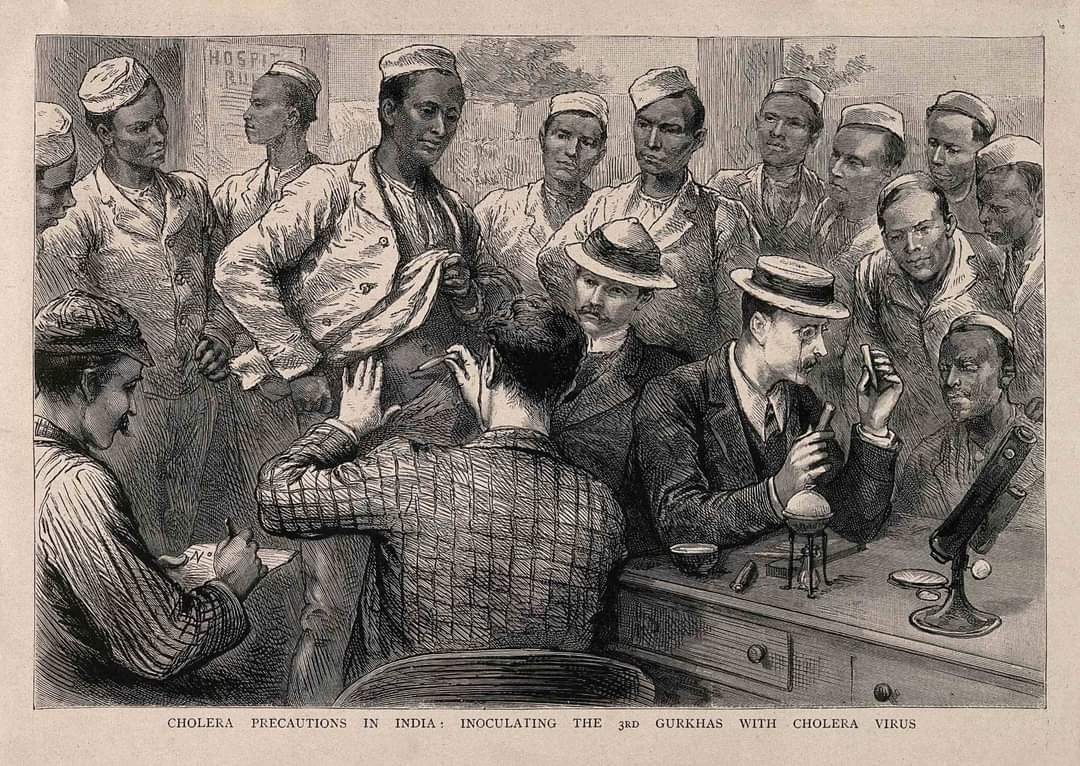

ब्रिटिश काल में प्लेग जैसी महामारी का एक मंजर आप भी देखिए।

कुमाऊं मंडल की गोरी नदी घाटी में इस महामारी की पहली घटना का जिक्र करते हुए ब्रिगेडियर सर्जन व लेफ्टीनेंट कर्नल जी. हुचएसोन अपनी पुस्तक ” MAHAMARI, OR THE PLAGUE (British Garhwal And Kumau) में जिक्र करते हैं कि प्लेग महामारी की पहली घटना 1823 में तब घटित हुई थी जब केदारनाथ का कपाट खुलते ही वहां के रावल और मुख्य पुजारी इस महामारी की भेंट चढ़ गए थे। यूँ तो उस दौर में इस क्षेत्र में स्थानीय भाषा के अनुसार गोला रोग, फूटकिया, और संजर जैसी कई बीमारियां प्रचलन में थी।

इसके बाद अल्मोडा के पास गोरी नदी पर बसे अलमियां गांव (आलम गाँव) की है जहां हाल ही में एक परिवार पिथौरागढ़ के महाकाली आँचल अस्कोट से आकर यहां बसे थे। इस महामारी के चलते एक ही परिवार के सात सदस्यों में से पाँच की मृत्यु हो गई थी।

इसी घटना का जिक्र करते हुए कुमाऊँनी आर्चिवस व फेसबुक पर अपनी पोस्ट में स्वीटी टिंडे (हंट द हॉन्टेड डॉट कॉम में लेखिका) लिखती हैं कि उक्त घटना वर्ष 1877 में तब तब घटित हुई जब अलमियां गांव के ग्राम प्रधान के भाई को बुख़ार हुआ और तीसरे दिन में उनकी मृत्यु हो गयी। दो हफ़्ते के अंदर ही उनकी पत्नी व एक अन्य भाई के साथ बच्चों की भी मृत्यु हो गई। हिन्दू धर्म की रीति के अनुसार इन्हें जलाया नहीं गया बल्कि दफ़नाया गया, इस महामारी को दैवीय प्रकोप से जोड़ने की जगह देवदोष से उस काल में जोड़कर देखा गया और सारा दोष अस्कोट से आकर यहां आ बसे प्रवासी परिवार को दिया गया। उसकी मौत के बाद उसके घर जाने से भी लोग भयभीत होने लगे। उसके बाद उसकी पत्नी की मौत हुई लेकिन उसकी लाश को कोई उठाने वाला तक न मिला, न वह जलाई ही जा सकी और न उसे दफनाया ही गया। उसके एक बच्चे के मृत शरीर को घर से भेड़िया उठाकर ले गया।

यह वह संक्रमण का दौर रहा जब गोरखा शासन के क्रूर हाथों के बाद अंग्रेजों ने यहां की व्यवस्थाएं सुधारनी शुरू की थी। लोग आर्थिकी के लिए जगह-जगह अपना आसरा तलाश रहे थे। ऊपर से प्लेग जैसी बीमारी के डर से लोग बहुत भयभीत थे क्योंकि 1820 में यह महामारी एशियाई देशों से होकर अब भारत आ पहुंची थी। हर महामारी या आपदा काल में पहाड़ वासी अपना घर छोड़कर गुफाओं में या फिर जंगलों में झोपड़ी बनाकर निवास करते थे, ताकि उनकी प्राण रक्षा हो सके।

अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद अस्कोट से आए प्रवासी के बच्चे भी गाँव के बाहर चले गए लेकिन खाते क्या? पेट की भूख जब असहनीय हो गयी तब इसी परिवार का 14 वर्षीय बेटा अपने घर अन्न लेने आता है। उसे क्या पता था कि यही अन्न उसका काल ग्रास बन जायेगा। उसके लौटने के बाद कुछ दिन बाद वह व उसके दो अन्य भाई भी महामारी के भेंट चढ़ गए।

अब अपने दो छोटे भाइयों का बोझ मात्र 09 वर्ष की लड़की जिसका नाम धनुली के ऊपर आ गया था, उसके दो भाई जिनकी उम्र पाँच और डेढ़ वर्ष थी। यह लड़की किसी तरह सुदूर जंगल की एक गुफा में अपना व अपने भाइयों का भरण पोषण कर रही थी।एक तरफ मौत तो दूसरी तरफ जंगली नरभक्षी जानवर…! और तीसरी तरफ भुखमरी। भला कब तक यह संघर्ष धनुली के साथ चलता। एक रात अचानक धनुली के डेढ़ वर्षीय भाई की अकाल मृत्यु हो गयी। बहुत देर तक अपने मरे भाई से लिपटकर धनुली रोती रही लेेेेेकिन कौन ऐसी महामारी में उसके आँसू पोंछता।उसने हिम्मत जुटाई व गुफा से थोड़ी दूरी पर लकड़ी के सहारे एक गड्ढा खोदा व उसी में अपने डेढ़ बर्षीय भाई को दफन किया।जबकि दो अन्य भाईयों के मृत शरीर को जंगली जानवर उठा कर ले गए। गाँव के किसी व्यक्ति ने उनका साथ नहीं दिया। धनुली अब अकेली रह गई थी, वह और उसका पांच बर्षीय भाई जिन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं था। अपने को जिंदा रखने के लिए धनुली क्या खाती रही होगी और कैसे किस जिजीविषा के तहत जिंदा रही होगी कोई नहीं जानता लेकिन वह जिंदा रही।

फिर अंग्रेज अफसर व डॉक्टर्स आए, लड़की और उसके पांच भाई का इलाज हुआ, उन्हें उसके दादाजी तक पहुँचाया गया और महामारी फैलने के कई कारण गिनाए गए, जिसमें चूहों द्वारा संक्रमित मड़वा से लेकर नदी से चलने वाले मांडवा पिसाई की पनचक्की तक को ज़िम्मेदार माना गया। सरकार और सत्ता ने किसी भी मौत की ज़िम्मेदारी नहीं ली।

बर्षों तक सभी माँयें अपनी बेटी का नाम ‘धनुली’ रखना पसन्द करती रही। धनुली नाम से पहाड़ी समाज में कई गीत भी हर काल में रचे गए जिन्होने खूब प्रसिद्धि पाई। शायद अपने को मजबूती से अपने पांच बर्षीय भाई को जिंदा रखने की चाह में धनुली वह कर गयी जो आज का समाज बमुश्किल कर पाता। ‘धनुली’ की जीने की प्रबल इच्छा व संघर्ष ने यह तो साबित कर ही दिया कि सामाजिक दायरों में अपनों के लिए कठिनाइयों में जीना कैसा होता है।